HRM研究会

2017.5.22 準備会合(第6回)

![]() 打ち合わせメモ

(1.11MB)

打ち合わせメモ

(1.11MB)

平成29年5月22日、財団にて第6回HRM研究会準備会合を開催した。本準備会合は「グローバル研究会」での議論の中から組織や人財に関わる問題を抽出し、現状読み切れていない部分を浮き彫りにし、次の研究課題の抽出を目的にしている。今回は、座長の小平和一朗専務理事から『ゆとり世代考』という題目でゆとり世代に関する問題提起。また、敬愛大学経済学部の下斗米秀之専任講師と前野高明専任講師から、財団編集の『日本的グローバル化経営実践のすすめ』に関する問題提起があり、委員相互で活発な意見交換がされた。

第6回HRM研究会準備会合で『日本的グローバル化経営実践のすすめ』に

関する問題提起をする敬愛大学経済学部の下斗米秀之専任講師

1.「ゆとり世代考 ―昔と比率が変わっただけでは―」

小平和一朗 専務理事

「ゆとり世代考 -昔と比率が変わっただけでは」を説明する小平専務理事

齋藤孝が書いた『若者の取扱説明書 -「ゆとり世代」は、実は伸びる-』を読んで、ゆとり世代、実感では昔も「ゆとり世代」といわれる人達、昔いた会社には、ある意味では沢山いたように思う。そのような人達に色々と気を使いながら一緒に仕事をしていたと思い出した。そのような感想も含め、これらの本に書いてあることにコメントする。

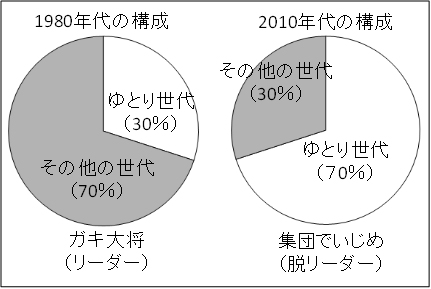

図1、統計を取った訳ではないが、80年代でも、この本の中に書いてある特色のゆとり世代の人達は、30%程度はいたと思う。どちらかと言うと「リーダー・ガキ大将」の雰囲気がある世代であっても、ゆとり世代といわれる人たちはいた。2010年代が70%としたのは、ゆとり世代が多数派を占めている実態を表すためだ。

「集団でいじめ・脱リーダー」、「出る杭は打たれる」という時代になっている。そのような影響を受けてかどうかは明確ではないが、いじめもあって、「ゆとり世代」の志向・行動が生まれたのではないかと、勝手に推測している。

図1 ゆとり世代とその他の世代(推定構成比)

80年代にもいたゆとり人間

「ゆとり世代は、実は伸びる」と齋藤は言うが、基本的には「ゆとり」だから伸びると言う訳ではないとは思う。「良くも悪くもおとなしくて真面目」「真面目だからこそ追い込まれると頑張る」「周囲も頑張れば、自分も頑張る」「より高いレベルに合わせようとする」「若者は明るい試練が好き」「頑張りすぎる若者」「若者の認められていたい欲求」「放っておいてくれでなく、かまってもらいたい」「自分だけいい思いをしたいとは思っていない」「「センスある」は万能の褒め言葉」と言うが、私が仕事をしていた80年代を考えても、この通りの人達は、少数であったがいた。

そういう意味では、何も変わっていない感じがする。多少は弱々しい雰囲気もあるが、人間はあまり変わらない。「良くも悪くもおとなしくて真面目」と言う人は、沢山いた。 皆がみな頑張り屋な訳ではなく、闘争心がある訳でもない。どちらかと言うと「おとなしくて真面目」な人達。上司として部下を見ると、そのような感じにしか取れなかった。

その様な中で、齋藤の「絶対に忘れてはいけない3か条」であるが、「君ならできるはず」という期待感をもって接する。これも基本的には、昔も今も変っていない。人を使うというか、リーダーと部下の関係では、昔も今もこのような期待感をきちんと明示しておく必要がある。

あとは「明確な指示と説明」も、当たり前のことである。リーダーであれば明確な指示・説明は、今も昔も必要である。「褒めコメ」などでフォローとは、褒めてあげること。やる気の方程式という事で、期待感+明確な指示+フォローも、昔から必要なことで、特別なことではないと思う。

伊庭正康の書いた『「ゆとり世代」を即戦力にする5つの極意』をよんで

極意1:強みを伸ばす、プロデューサーになる極意

みんなのお手本になりたい欲求、仲間のためなら徹夜もできるエネルギー。これも昔からあまり変わっていない。このやりたくないコトから逃げるエネルギーが多少は強いかもしれないが、昔でもやりたくない人は「やりたくない」と平気で言って逃げていた人たちもいた。出る杭にならないも、おとなしい人は昔からこんな感じだ。

極意2:主体性を引き出す極意

「丁重に教えない」「キラークエスチヨンを持っておこう」「分かり切ったことは黙っておく」「言うことをフワリと言う」。これも昔からの指導者に求められるノウハウ。

「実績を棚にあげられる人が人望を得られる」「WILL(意思)を確かめる」「1週間に1回は握手をする」。「しんどい仕事は遊びに変える」、これも昔もあった。

極意3:信頼関係を作る極意

「出世を超えるキャリアを教える」「みっともなかった自分をさらけ出す」、これには一長一短があるかもしれない。

成果より「1ミリの進歩」を褒める、ここまで気を使う必要があるのかという疑問がある。初出勤の日に「垂れ幕」をぶら下げるなど、ここらは、昔とは違う。

「ファーストネームで呼ばせる」というのは、昔から「女性には、ファーストネームで呼んだ方が良い」と言われていたが、実行に移すのは、なかなか難しいものがある。

「みなさん」と言わない。「われわれ」と言う。言いたいことはわかるが、ここあたりはニュアンスが違う。

週に1回「創造的雑談」をする。一種のリーダーは夢を語る必要がある。会社がこれからどうなるかという話は、リーダーの求心力を高めるのに有効である。

極意4:コミュニケーション能力を育む極意

「徳」な人(真のリーダー)をつくる。これが一番難しい。昔から基本は変わらないと思う。あとは「「伝える」と「伝わる」の違い」、「伝えたから伝わる訳では無いよ」というのは昔からあった。

結論から話す話法も、昔も今も変わっていない。

三手先をイメージする方法も、「あまり直接的には答えを出しすぎるな」という事で、これも変らないと思う。

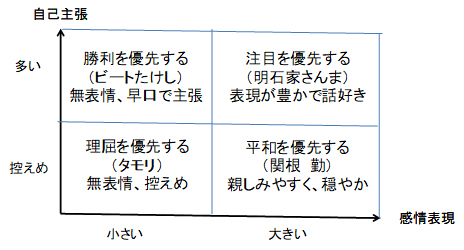

一瞬で相手のタイプを見極める。これは昔からあったこと。「どこでも通用する人に育てる」「ファンを増やす法則」、これもあまり変わらない。人を見極めるということで、「自己主張が大きい・小さい人」「感情表現が大きい・小さい人」の4パターンで区切って、それを見極めて接してあげなさいという事で、図2のように書き直した。

図2 ソーシャルスタイル

極意5:ストレス耐性を高める極意

「言っても「響かない」ユトリストへの対処」「「響き過ぎる人」への対処」で、これも昔から、脅しまではしなくても、ちょっと言うと、しょぼんとしてしまう人が沢山いた。

後輩の失敗を包含する。後輩の失敗は上が責任を取れということで、これは当たり前のことだ。当たり前のことを感謝できる心についても、あまり昔と変わらないと思う。

2.小平専務理事発表への質疑

打たれ弱い、センシティブ、言われると引いてしまう人が多いユトリ世代

杉本晴重(理事):ゆとり世代かどうかは分からないが、私が会社を辞める何年かの間は、人事採用で、そのような人達が共通的にいた。「打たれ弱い」というか、「センシティブ」というか、ちょっと言われると引いてしまう人が割と多かった。

自分の思っていること通り上手く行っているうちは良いが、上手く行かないので、「こうしたら良いのではないか」と言うと、ガクッとなってしまう。

前田光幸(評議員):下斗米さんはゆとり世代か。

下斗米秀之(敬愛大学経済学部):私はギリギリ入っていないと思う。ゆとり世代は何歳からですかね。

前田:私の理解は、1987年生まれから1995生まれまで。

下斗米:私は1984年生まれなので、ぎりぎり入っていない。

前田:その上の世代はなんて言われているか。

下斗米:団塊ジュニアでしょうか。

前田:その上は何と呼ばれているか。私たちから見ると、やはり10年ごと位に世代が違う。私たちは団塊世代だが、団塊の次の次の世代から「宇宙人」とか「新世代」とか、次が「団塊ジュニア」。その次が「ゆとり世代」。教えている今の学生、あるいはちょっと下の世代は何と呼ばれているのか。

下斗米:まだ「ゆとり世代」の認識である。小学校の時代からゆとり教育で育ってきて、いま大学生になっている。

淺野昌弘(理事):現在の年で、13歳から30歳。

小平和一朗(専務理事):馬場さんの世代はなんと呼ばれていたか。

馬場康士(朝日新聞社):「新人類」と言われた。ほかの会社もそうだが、採用活動をやっていて、今年卒業の学生が「ゆとり教育」の最後だという事でフォーメーションを組んでいる。

小平:違ってきたのか。

馬場:そうだ。やはり世代が変わるとやり方が変わるので、今までのやり方は今年までで、「来年からどうするか」という検討に、もう入っている。

真面目だ、言ったことはしっかりとやるが、それ以上の努力をしない

下斗米:先ほどの「打たれ弱さ」という点では、今の学生は、失敗に対する恐怖が、感覚的に随分違う。失敗すると、立ち直れなかったり、そこから逆転できるという感覚があまりない。それだったら、やらなくても良いという形で、ソツなく失敗しない生き方を選択する。

前田:賢いのだ。

下斗米:言ってしまえば、そうである。

コミュニケーションのツールが今は完全にSNSになった

下斗米:ゆとり世代で「かまって欲しい」「認められたい」ということがあったが、彼らはFacebookなどのSNSで自己表現をする。そこでは場合によってはかなり叩かれたり、大きな失敗をする可能性がある。

小平:警戒心が出てくる。

下斗米:そうですね。SNSを通じて不特定多数の人から批判を受ける可能性がある時代では、コミュニケーションが変わってきているのではないか。けれども、それを使っていないと仲間はずれにされてしまう。その辺の難しさはあるだろう。情報化社会とはいえ、自分がサポートする側ではない意見が出てきた時に、黙ってしまったりする傾向がある。

小平:多様な情報が掴めるにもかかわらず、マイナス情報に接するチャンスが無い可能性があるということか。

下斗米:そうである。あるいは遮断してしまう。

構成する、思考するトレーニングが少ない

杉本:少し前にも話しをしたが、会議などで質問すると、最近の若い人からはすぐに答えが来る。パッと答える。私は、その様なことを聞いていないし、本当の質問の真意はそのような所には無いのだが、大体予想される回答がすぐに来る。要は「レスポンス型」になっている。メールなどと同じだ。だから、表面的なレスポンス型の答えはドンドン来るが、本質的な、ゆっくりと考えて、自分の考えとしてまとまった物を答えるのが難しい。

下斗米:正に大学でも全く同じ問題を抱えている。

杉本:やはりそうですか。

下斗米:課題を出しても、Googleなどで検索して「一見答えのようなもの」を見つけてくるそれはあくまでヒントであるにも関わらず、答えとしてそのまま提出してくる。それがまるで自分で作った答えであるかのように。だから、「コピペ問題」が出てくる。

3.『日本的グローバル化経営実践のすすめ』に関する若干の問題提起

下斗米 秀之 敬愛大学経済学部 専任講師

『日本的グローバル化経営実践のすすめ』に問題提

起をする敬愛大学経済学部の下斗米秀之専任講師

『日本的グローバル化経営実践のすすめ』、本書の目的は、長期低迷を続ける日本企業の原因を解明することにあり、その本質的な問題がグローバル化への対応不良とのことである。そしてそれを「構造的な問題である」と捉えている。研究手法として「実務経験に基づき、グローバル化の現状認識と知見を集めて、この問題に取り組む」としている。

本書は、日本型経営を非常に肯定的に見ているという印象を持った。

それは、ボトムアップ型の戦略・現場発の戦略を指しておりアメリカのトップダウン型との比較しつつ、日本型経営というのは非常に良い、それゆえに、復活する能力と資格があるのだというのが、一つの重要な解答だと思う。

この研究会の今後のテーマにも関わると思うが、「グローバル人材をどの様に育成していくのか」ということについても、大きな関心を持っているのだろうと思った。先生方の座談会の中で、「グローバル人材とは誰か」という問いに対して「自社の事業展開を行う上で、市場を国内外で分けて考える「意識」の壁が無い人」ということを仰っている方がいた。「なるほど」と思った。

グローバル人材とは、経営者や経営幹部の仕事であって、一般従業員や労働者とは区別して考えなければいけないという指摘があり、非常に勉強になった。

若手経営者にとっては必読の書である

本書は、各章を担当した方による、長年の経験に基づく貴重な証言の書であると思う。日本の将来的課題と危機感を持った企業経営者たちの試行錯誤が、非常に迫力感をもって、具体的なテーマから浮き彫りにされている。その意味では、日本の経済を担う若手経営者にとっては必読の書であることは間違いない。

しかし、反面、扱うテーマの範囲が広いこともあり、一部掘り下げきれていない、もっと掘り下げて考察すべきだという所もある。ゆえに、あまり突っ込みようのない正論の様な所も印象として残っている点でもある。

ここは、実務家と研究者との感覚や、考え方の違いも反映されていて、おそらく実務家の方々は、どの様に成功させるかということに関心がある。一方で、研究者は、なぜ成功したのか、その要因を知ることに関心があるので、研究手法や研究の目的が、そもそも実務者と研究者とで違うということがある。

構造的把握というが最初の大きなテーマに関して参考になるのが『グローバル経営史-国境を超える産業ダイナミズム-』という本である。同書は、グローバル化における企業の競争力を推し量るために個別の事業部門(=産業)に注目している。産業間の比較の中から見出される多様性や共通性に目を向ける必要性を訴えている。

一方で本書は、各個別企業の経験が前面に出ているので、個々の企業の実態把握には役立つが、構造把握が出来るのかどうか良くわからない。それぞれの事例研究から見えてくる全体像が一体何なのか。少々抽象論的な整理になっている様に思えたのは、多分その方法論的な所なのかもしれない。

つまり、すでに先生方は各企業の優れた研究をされているので、これを相対化するための試みが必要なのであり、その際に産業レベルに引き上げるとか、競合他社の比較や同一時代の他の国のケースとの比較とか、そういう方法に変えると、また違った景色が見えるような気がした。とくに、アジアの中での日本企業を考えていくうえでは、韓国・台湾・中国の企業経営との比較は重要であろう。

グローバル化への対応不良

本書でいうグローバル化は1980年代以降に定着し、90年代に急増した「第二次グローバル化」を指している。「第一次グローバル化」とは100年くらい前、19世紀後半のアメリカ多国籍企業の登場を指す。

このような研究の到達点の一つに、新興国が続々と台頭しつつも、先進国企業の、産業部門における世界市場への影響力と言うのはいまだに非常に大きいとの指摘がある。つまり、老舗企業がグローバルな変化に対してどのように適応してきたのかということを見る視点が、もっとあってよいのではないか。つまりグローバル化時代を生き抜いてきた老舗企業の適応力に注目するのも、このようなテーマを考える際には良いのではないか。これは個人的な感想である。

経営者層のグローバル人材の育成課題

四番目はグローバル人材の育成についてである。ここで言われている人材と言うのは、経営者層や幹部層のことである。少数精鋭のエリート教育が求められるということを考えた際には、アーネスト育成財団が果たす役割は非常に大きい。

直接的な関わりがあるかどうか分からないが、アメリカでは、大企業、中小企業そしてベンチャー企業の三重構造になっている。それぞれの企業の役割や育成課題、大企業と中小企業とで違うし、中小企業の中でもベンチャーと呼ばれる企業は随分と違う。

例えばベンチャー企業なら破壊的イノベーションに挑戦するプロジェクト組織(NTBFs)があるが、これは技術や人材、資金、政策的支援を含めて人為的、集中的に投下される。アメリカの場合、このような政策を採っているが、日本にもこの様なものが政策レベルであれば、個別企業が抱える課題も解決の糸口が見つかるかもしれない。

グローバル人材が少数精鋭であるとすれば、大衆教育とは違う育て方が必要

企業から、大学教育に期待していることは、一体どういったことか、一緒に考えさせていただきたい。本書にあるコミュニケーション能力とか、皆で議論する力とか、教養の部分でリベラルアーツ教育をしっかりやる問題があると思うが、このようなものをどのような形で大学としてやっていくべきか、後で意見交換が出来ればと思う。

現状として、大学ではキャリア教育があるが、これは経営者の育成ではなく、どちらかと言うと社会人になるための準備に特化したものである。このような物に力を入れれば入れるほど、逆にリベラルアーツ教育に時間を割くことができない。教養はすぐには身につくものではない訳で、それこそじっくりやらなければいけない中で、そういった時間を、このような社会に出るための準備に使われていることが、多くの大学で研究と教育、そして就職活動とのバランスが難しくなっている所なのだろうと思う。

4.『日本的グローバル化経営実践のすすめ』に関する若干の問題提起

前野 高章 敬愛大学 経済学部専任講師

今日は人材の話ということだったが、最近のアカデミックな部分で国際貿易についてどの様なことが研究されているのかということを、一点だけ国際競争力という観点から研究されているテーマを紹介させていただければと思う。

日本の国際競争力が低下、失われた20年、30年として最近いわれているが、国際競争力を測る時には、基本的には国際貿易のデータから計算されていることが伝統的にあるが、ここで言う「付加価値貿易」というものは、最近OECDとWTO、日本のアジア経済研究所で作られたデータであり、アカデミックの分野で近年頻繁に使用されているものである。それがどの様なものであるかを簡単に説明したい。

これは実務者の方々からすると当然の感覚だと思うが、実務分野とアカデミック分野では現実の経済の動きの捉え方に非常にギャップがあって、アカデミック分野からの経済の動きをキャッチアップするスピードが遅い。現実の経済はどんどん先に行き、変化も劇的に起こるので、そこをキャッチアップするのが遅れてしまう。2000年位までは、ノーベル賞をとったクルーグマン等の理論をベースに研究がされていたが、90年代後半から2000代前半にかけて新しい理論が出て、それら新しい理論やデータなどが研究を革新的に変化させたというのが、アカデミック分野での近年の流れである。

ただデータを単純に採って国際競争力を測るとなると、単純に貿易額が多ければ、国際的な市場で競争力を持っているということになってしまうが、その典型が中国だと思う。貿易額だけで言えば、中国は日本よりも非常に国際競争力があるということがいわれているが、国際分業の構造が、実務でも社会でも昔と今では変わってきた。

付加価値ベースの貿易で見ると米国の最大の貿易赤字国は中国でなく日本

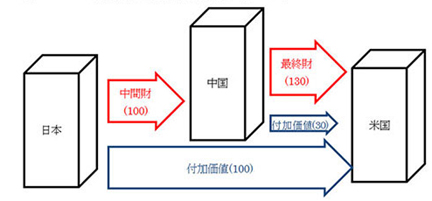

そうすると図3の様に、日本から中国に中間財が輸出されて、中国で組立てをして、アメリカに輸出がされるとなると、統計上のデータでは、日本は100の中間財しか輸出をしていない。ところが、中間財に組立てという付加価値が加わるので、中国からアメリカには130という金額が輸出される。すると単純にこれが蓄積されていくと、マクロレベルで見ると日本よりも中国の方が多くアメリカ市場にモノが行っているのではないかという話になる。

これを付加価値ベースで考えると必ずしもそうではないということが最近研究されていて、中間財で100を中国に売ったとしても、中国でたいして付加価値が付かず、組立ての単純作業だけでアメリカに行くのであれば、付加価値ベースの貿易で見れば、アメリカの最大の貿易赤字は今でも日本だというのが国際的な研究の一つの意見になっている。

図3 グロスの貿易と付加価値の貿易のイメージ

(出所)日経ビジネスオンライン2013年12月9日版

ドイツ、米国にIoTやAI分野は遅れている、モノづくり神話に固執しすぎると危険

これの典型的な例としてiPhoneが例にとりあげられる。iPhoneの中には、日本の技術が沢山入っている。実際にiPhoneを組立てている中国の貿易額の方が大きい。そうすると、日本はスマホ・携帯電話の分野で負けてしまっているのかというと、実は見方によってはそうではないといわれている。これが付加価値貿易の部分である。

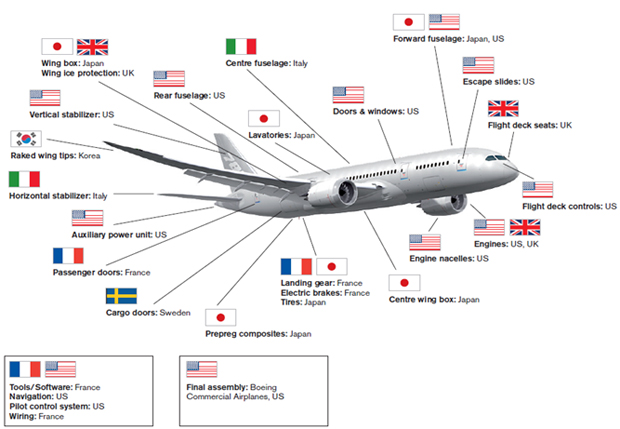

図4は良く使われているが、飛行機や自動車、携帯電話など、部品点数の多い製品になればなるほど、実は中間財を供給している日本企業の国際競争力が、グローバル市場では高いとわれている。ただ、それは90年代から2000年代、2010年位までの話なので、今後どうなっていくのか分からない。製造業の分野でも、サービス産業の役割が非常に注目されてきていて、よくIoTやAIといった分野は日本が遅れているといわている。この辺りは、ドイツやアメリカがどんどん先に行ってしまっているので、「モノづくり神話」に固執しすぎると、国際競争力のある中間財の分野でも結局は負けてしまうのではないかと最近は懸念されている。

ただ、これはアカデミック分野の好ましくない現状ではあるのですが、現実の経済が動いた後にそれをキャッチアップする形なので、多くの研究が最近蓄積されてはいるが、その多くは、当たり前のことを実証しているとか、当たり前のことを理論構築しているということで、なかなかブレークスルーが起こっていないのが現状で、課題がある。付加価値貿易ベースで見ると、日本の国際競争力が必ずしも他の国に負けている訳では無いという意見が、一分野の意見として存在している。

条件の変化、外的要因や国際的環境・関係などをもう少し包括的に整理すると面白い

下斗米:本書でも「日本人の気質」「日本人の心」ということを重視している。世代間に関する議論も、先ほどの小平先生の議論とつなげてお話できればと思う。「日本人の心」や「日本人の気質」はもちろん大事だと思うが、心や気質は日本人の内的要因である。成功、あるいは失敗要因を日本人の気質や心に求めてしまうと、それ以上の分析ができなくなるので、むしろ条件の変化、外的要因や国際的環境・関係などの比較を、日本を取り巻く環境を含めてもう少し包括的に整理するならば、より社会科学的にも面白い研究ができるのではないか。今後の課題の一つとして挙げた。

図4 生産の国際分業 ボーイング787の例

5.質疑

米国の貿易赤字の原因は、中国ではなくて日本だ

前田:図3を見ると、日本の付加価値が100で中国が30となっている。製品によっていろいろと違うが、日本における部品の付加価値は、例えばiPhoneでもなんでも高いとは思うが、その割には、日本は元気がない。なんでだろうということになる。

前野高章(敬愛大学経済学部):貿易額やGDPは色々と伸びてはいるが、経済、市場全体の停滞感がなかなか払拭できないことはあると思う。

前田:これから見たら、中国はほとんど組立てているだけで、中身はほとんど日本の部品であると良くいわれる。その割になぜ日本は元気がないのか。

小林(産創コラボレーション社長):現実には、例えばiPhoneなどでもいろいろな部品のうち、非常に高性能なものは日本が強いが、それ以外のデバイス関係は中国が物凄く進化している。例えば産業連関表でiPhoneの中間投入を分析したら、日本がどれくらいの位置を占めるのか。誰かが分析していると思うが、必ずしも日本が高い訳ではなくて、絶対値では中国に負けている。ご指摘のことだと思う。凄く性能の高い部品は日本がとっている。iPhoneの中にはものすごくたくさんの部品がある。その中にかなりの中国・台湾などの製品が入っているから、いまやTCXOという発振器もアジアがかなり作っている。だから一概にはなかなか難しい所かもしれない。