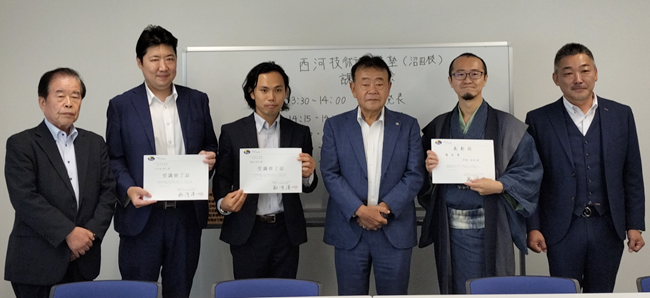

西河技術経営塾(沼田校)実践経営スクール5期生

報告2 技術経営学を学び利根・沼田地区を元気に

スピードある経営を学んだ西河技術経営塾沼田校(5期)の修了生

本年7月下旬に西河技術経営塾(沼田校)の5期が修了した。これまでに19名が修了し、利根沼田地区出身の代々木校卒業生の5名を加えると総勢24名になった。

沼田校の進行役を小坂哲平(代々木校5期生)が担当した。3名が修了し、平原将吉が優良賞を受賞した。

修了式で西河洋一塾長は「僕は経営者をもう24年間やっているが、社長たるものは常にどうやったら会社が良くなるかだけを考えて、それを一生懸命やっていけば最終的に結果を見て納得できると思う。とにかく、頭で、自分で考えること。自分でいろんなことを考えて、考えたことを実践していく。それに尽きる。皆さん、頑張ってください」とエールを送った。

修了式で進行役の小坂哲平は、「塾の運営をサポートする中で気づいたことが、塾生が所属する沼田青年会議所や沼田花火大会実行委員会などでこれまで以上に活躍している修了生の姿を良く目にするようになったということだ。

塾での学びで塾生の会社がどれだけ成長しているかは分かりにくいがボランティア活動では成長の度合いが分かる。沼田校で学んだ塾生たちが地域活動での活躍は地方創生の一助になっている。

塾を通じて意識が高まり共通の知識や考え方を持ったことで円滑なコミュニケーションが図れてさらなる活躍につながっている。

地域域経済が元気にならなければ日本経済の再生は無い。

これからも塾(沼田校)のお力添えをいただいて、地域経済の活性化に貢献していきたい」と祝辞をを述べた。

左から小平和一朗専務理事、千吉良徳人、梅田裕大、西河洋一塾長、平原将吉、進行役の小坂哲平

塾生の研究報告書から

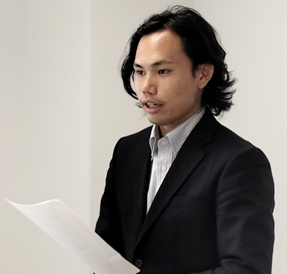

着物で笑顔のお付き合い

みはし沼田店 平原 将吉

みはし沼田店の事業承継を目前に控えていたにも拘わらず、経営というものの実態を深く考えず、目の前のことにのみ取り組んでいた。西河技術経営塾に入塾し経営の基本を学ぶ事で自社の成長や会社を発展させていくことに本気で向き合い、考える機会となった。

着物は着る人だけでなく、周囲を明るく照らす力を持っている。これは、筆者が日々着物を着ている中で感じることである。

若いうちから着物に触れ、着物を着る事が当たり前という意識が醸成されれば、消費の中心世代となった時に、着物を購入するという大きな流れが生まれる。

みはしが獲得していきたい顧客像を6点に整理した。

- 価値観が近い人との交流

- 特別な体験

- WEB検索等は雑多な情報と感じてしまう。信頼のおける相談先

- 着付け教室に通う程ではないがアドバイス

- 着物等の文化的な体験をしたい

- 伝統文化を知らないことに恥ずかしいと感じる

株式会社みはし沼田店 平原 将吉

事業を承継する日に向けて

国洋環境開発研究所 梅田 裕大

移住して以降「川場村地域おこし協力隊」の立場で村の仕事を行いながら国洋環境開発研究所の仕事もしている。移住のきっかけは国洋の社長との出会いであり、協力隊の任期が終わったあとに社長を承継するという話で業務に携わっている。移住して約1年が経過する中で、日々の仕事の中で業務に対する知識や経験は少しずつ積み上げられている。

約5か月の西河技術経営塾の中で経営者になるための視座や心構え感性がまだ備わっていないことを痛感した。「経営は未来学」であり会社の問題を解決していくためには企業理念などを明文化し、その目標に向かうための計画・戦略作りが重要であることを学ぶ。

講義に加え予習も行い。実践的学びの機会を得た。何より塾の中で、自社の状況に応じた演習を行い、それに対する指導のおかげで学んだことをすぐ会社に戻って実践できるスピード感あふれる経営のブラッシュアップができた。

国洋環境開発研究所 梅田 裕大

西河技術経営塾で学んだこと

千吉良電気工事 千吉良 徳人

弊社は1955年に創業し、私で3代目となる。沼田市に会社をおき、電気工事業を公共、民間工事ともに幅広く展開している。

弊社が提供している商品・サービスは、一般住宅電気工事、信号工事、太陽光発電、工場内設備、機械電気配線などである。現在考えている新規事業はスマートホーム、災害に備えた発電設備、再生可能エネルギー関連設備の電気工事、海外製品の販売施工である。

新しい関連設備の技術を学び、しっかりとした商品・サービスの形にして、顧客に提案できるようにしていきたいと考えている。

弊社の強みは、「対応が早い」「他の会社がやりたがらない面倒くさい仕事も引き受ける」「対応が丁寧」「仕 事を頼んだ時その仕事には対応していませんと言わない」である。社員との間で弊社の強みを再認識し少人数体制ならではの小回りの良さを武器として瞬発力と対応力のある仕事でお客様の信頼を得るようにしたい。

当初は先の見えない事への不安ばかりであったが今は、未来を考えることが楽しみへと変わった。

経営者は、これからの社会がどうなるかという未来を予測して中長期計画を立案する。未来を読み切ることは難しい。未来は自ら描き自ら創生するものだを肝に命じたい。

「受け身では後追いになるが未来を描く先頭にいる限り、常に先手を打てるようになる」との本塾での学びをもとに、未来を描き実績を伸ばすよう日々努めたいと思う。本塾での学びが宝物になるようしっかり実践していきたい。

千吉良電気工事 千吉良 徳人