技術経営人財育成セミナー(第19回)変革期のリーダーが学ぶことは何か

イノベーション組織の考え方

柴田 友厚(しばた ともあつ)

| 日時 | 2016年5月20日(金) 17:00~19:00 (講演90分、討議30分) |

|---|---|

| 場所 | 一般財団法人アーネスト育成財団事務所内 アクセスへ |

| 参加費 | 3,000円(終了後の懇親会費用を含む) |

| 定員 | 最大18名(定員になり次第締め切ります) |

| 申込方法 | FAX 03-6276-2424 または Eメールoffice@eufd.orgにて |

| 主催 | 一般財団法人アーネスト育成財団

|

日本のモノづくりは、グローバル化の進行とともに転換期に差し掛かっています。

日本が強みとしていたすり合わせによるモノづくりから、モジュール化が進むことですり合わせによるモノづくりが変容してきています。

日本の企業で、イノベーションを起こすことは出来るのでしょうか。

日本の「すり合わせ能力」に関する研究で成果を上げている東北大学の柴田友厚教授を迎えて、日本企業が抱えているイノベーションと組織の作用に関する研究の成果をお聞きすることになりました。

柴田教授は、日本のすり合わせ能力には副作用があって、それがイノベーションにとっては弱みになってしまうと、その他にも、「『これがうちのやり方だ』という能力の罠」、「蓄積した資産が足かせ」などを指摘しています。さらに、主力事業の活用と新事業の探索を同時にする「二刀流の原理」を取り込むことで、イノベーションの核となる新製品や新事業を効果的に探せると言います。

講演をお聞きするとともに、講師との質疑応答の中からもイノベーションを学ぼうと考えています。

柴田 友厚(しばた ともあつ) 氏

東北大学大学院経済学研究科教授。

京都大学理学部卒業後、ファナック(株)で、GEやモトローラとの共同開発に従事。筑波大学大学院経営学修士(MBA)、東京大学大学院先端学際工学専攻博士課程修了。博士(学術)。

香川大学大学院教授を経て、2011年4月から現職。

主な著書に『イノベーションの法則性』(中央経済社、2015)、

『日本企業のすり合わせ能力』(NTT出版、2012)、

『モジュール・ダイナミクス』(白桃書房、2008)、

『製品アーキテクチャの進化論』(白桃書房、2002)など。

学会関係では、研究技術計画学会編集委員、日本MOT学会編集委員長(2010)

東北大学大学院経済学研究科 教授 柴田 友厚(しばた ともあつ)

『イノベーション組織の考え方』

司会(小平和一朗専務理事):本日は「イノベーション組織の考え方」と言う事で、東北大学大学院経済学研究科教授の柴田友厚先生をお招きした。日本の「すり合わせ能力」に関する研究に、柴田先生は長い間取り組んでおられ、色々な形で実績を残されている。「日本企業が抱えているイノベーションと組織の関係」についても、最近成果を出されており、日本経済新聞の「やさしい経済学」欄に10回ほどシリーズで掲載された。

「イノベーションの難しさは、大企業の持つ強みが弱みに転化してしまうという点にある。大企業が積み上げてきた人材、技術、顧客など多くの経営資源や、効率的で完成度が高い仕事の進め方などは、本来は大企業の強みである。しかしイノベーションに際しては、それが弱みに転化してしまいかねない」という研究をされており、今日は色々なメカニズムをご報告頂けるものと期待している。

「主力事業の活用と新事業の探索を同時にする『二刀流の原理』を取り込むことで、

イノベーションの核となる新製品や新事業を効果的に探せる」と柴田友厚教授

講演概要

![]() 講演内容詳細

(883KB)

講演内容詳細

(883KB)

イノベーションに際して、大企業の強みが弱みになる

「大企業は、イノベーションにあまり適していない」と良く言われている。それゆえに「大企業の組織を組み替えるよりは、ベンチャーを立ち上げたほうが良い」と、言われることが多い。

イノベーションに際して、大企業の本来強みである事が、弱みになって行くプロセスが確かにある。大企業の場合は「大企業病」「官僚制」「形式にとらわれる」と色々言われているが、とりわけイノベーションに際しては、大企業が本来持っている強みが弱みに転化して行くようなメカニズムがあるだろうというのが、第一の内容である。

二番目に、大企業は、本当にイノベーションを起こせないのか。イノベーションの定義には広い定義から狭い定義まで色々なバリエーションがあるので、本当はもう少し厳密に議論する必要があるが、大企業であっても、イノベーションに上手く対応できるようなやり方、仕組み、考え方があるのではないか。それを「二刀流の原理」として私は整理している。そのエッセンスを今回お話しさせて頂きたい。

三番目には、最近よく取り上げられている、富士フィルムとコダックのケースである。コダックが倒産したにも関わらず、富士フィルムがなぜデジタルカメラのイノベーションに適応出来たのか。その話は色々なメディア、マスコミ等でも取り上げられているし、古森社長も本を書いている。

この富士フィルムの変革のプロセスは非常に長い。私が調べた所、1980年代から2010年まで、大体30年掛かっている。既に公開されている資料や富士フィルムへのインタビューをベースにして、なぜ富士フィルムがデジタルイノベーションに適応できたのかを話したい。

組織を考える分析枠組み

まず「組織を考える分析の枠組み」だが、イノベーションと組織の問題を考える時に、3つの視点から組織を考えるのが良いと考えている。

一つは、どの様な組織であったとしても、「人材」「技術」「設備」「資金」「ブランド」など、いわゆる経営資源と言われているものがある。これが一番目の視点である。

二番目に組織の中を実際の仕事・業務が流れる訳だが、そのプロセスの良し悪しが、非常に重要である。経営資源をプロセスに載せて、製品やサービスに展開して行く。その様なプロセスは、必ずどんな組織でも持っているはずだ。分かり易い例で言えば、トヨタ式の生産方式は、非常に優れた生産プロセスの例である。これが二番目の視点である。

三番目は、組織には色々な階層で従業員が働いている訳で、それぞれのレベルで、それぞれの従業員が色々なレベルでの意思決定をしながらやっている。その時に意思決定をする際の判断基準がある。このような状況に直面するときには、どの様な視点から判断をして行けば良いか。それを、価値基準と呼んでいる。

この価値基準は、組織文化と非常に密接な関係があり、価値基準が組織の中のあらゆる階層に共有化されていて、その価値基準に基づいて様々な階層で意思決定して行く。これも、どの様な組織であっても必ずやっている。

この様な3つの視点から、どの様な業種であったとしても、組織を考える事が出来る。そういう意味で組織は、経営資源を入力として、プロセスを稼働させる、仕組みを動かして行く、仕事を流して行く。その中で、様々な階層で価値基準にもとずいた意思決定をして行き、最終的に製品・サービスを市場に提供して行く。その様に組織の作用を考える事が出来る。

「この富士フィルムの変革のプロセスは非常に長い。私が調べ

た所、1980年代から2010年まで、大体30年掛かっている」

と講演する講師の柴田友厚教授。

強みが弱みになる時

大企業の強みが弱みになる時とは、例えばどの様な時だろうか。

一つには、Competency Trap(能力の罠)と言われている現象がある。これは組織の中の価値基準とプロセスが硬直化してしまって、新しい領域を探索したり、新しいやり方に変換したりする事が出来なくなっていく状況である。

我々個人もそうだが、一度特定のやり方、仕組み、考え方などが上手くいくと、これで成功して来たから、今度もこのやり方でやると上手く行くだろうと組織でも考える。それを繰り返して行き、ますます成功が手に入ると、ますますプロセス、仕事のやり方、考え方、物の見方などが、安定化して、一層精緻化して磨き上げられていくという傾向が生じてくる。

環境が変わらなければ、そのやり方はずっと有効なのだが、環境が大きく変わる時がある。これまで売れていた物が売れなくなったとき、新しい技術が台頭して来て、それに対応しないといけないとき、その様な場合が、環境が変わった状況である。

その様な場合に、依然として今まで成功して来たやり方、仕組み、考え方に依存しようとする。過去の成功体験の中で蓄積されてきた能力に、環境が変わっても過剰に依存してしまう傾向が生まれる。それを、能力の罠(Competency Trap)といい、組織能力が、弱みになる。

豊富な経営資源が、イノベーションへの取り組みを阻害する

もう一つのケースは、大企業が蓄積して来た豊富な経営資源が、イノベーションへの取り組みを阻害する場合である。「サンクコスト化する資源は、イノベーションへの取り組みを阻害する」と言う。サンクコストとは、経済学の用語で、日本語では「埋没費用」と訳される。これまで事業に投下されてきた費用、色々な設備や販売網などに投下した費用があるために。

事業の撤退、縮小を余儀なくされる状況が生じても、回収できない費用の事をサンクコストと呼ぶ。その蓄積されてきた資源が、サンクコスト化し易い状況が生まれて来た時には、イノベーションへの積極的な取り組みを阻害する傾向がある。イノベーションに対して腰が引ける訳である。例えばネットが台頭して来て、新聞業界は経営判断の難しい大変な状況になって来ている。

日本の新聞社には日本経済新聞(以下、日系)、毎日新聞(以下、毎日)、読売新聞(以下、読売)と朝日新聞(以下、朝日)の大手4社がある。この大手4社の中で、ネットに一番積極的な取り組みをしている新聞と、腰が引けている新聞がある。なぜ同じ新聞社でありながら、この様な二つの違う経営判断が出て来るのか。一つは、このサンクコストの点から説明が出来る。

全国津々浦々に独自販売網を自分で持っている新聞と、持っていない新聞である。後者はネットが普及しても、販売網は打撃を受けない。

ところが前者の場合はネットが普及すればするほど、独自の販売網という資源がむしろ邪魔になりサンクコスト化してしまう訳であるから、ネットに対して積極的になれない。例えばそのサンクコストという視点から、色々な会社の経営判断を考えて見るのも、面白い事だろうと思う。

二刀流組織の原理

そして、私が今回ご紹介したいのが「二刀流組織の原理」と言われているもので、これをご覧になって頂けると分かるように、既存主力事業があって、それと並列した形で新しい事業を起こす新規部隊がある。

図1 二刀流組織の原理

多くの会社でも、新規事業をやるときはこのような感じでやる訳だが、問題は既存部隊と新規部隊の間の関係性が非常に重要だという事である。それはなぜかと言うと、既存部門と新規部門の間には、ややもするとconflict(衝突)が生じる可能性が多分にある。そのconflictが生じない様な形にマネジメントをして行かなければならない。

大企業でもイノベーションを起こす事が出来る

既存部門と分けた形で、新規部門を作ることがなぜ必要なのか。

事業の性格が、既存の成功した主力ビジネスと、新しく立ち上げるビジネスでは、根本的に違うからである。

既存の主力事業の方は、成功した事業であって、そこに既にお客さんがいる。そのため既存事業部門は、いかにして効率を上げて、生産性を高めて、完成度を高めるかを中心に考える。

それに対して新規事業部隊の方は、新しい芽を探索して、それを育成して行くので、創造性重視であり、探索活動が重要になる。

この様に組織の特性が、既存の事業を効率化して完成度を上げる話と、新しい事業の芽を探索して、発掘して、育成していくという話では、組織の特性が違うので、既存のやり方と新規のやり方を分離した方が基本的には良い。

既存事業の影響を回避して、しかし現場では無くて、シニアのレベルでは、両方を統合して行く。

これはなぜかと言うと、既存事業の中で蓄積して来た、色々な技術やブランド、販売網などの経営資源がある。それは出来るだけ有効活用した方が良い訳だから、分離しながらも、しかし同時に統合していくという難しい経営判断が、実は必要になってくる。このような仕組みによって、大企業でもイノベーションを起こす事が出来るのでは無いかと考えられる。

二刀流組織の最初の課題

この二刀流組織を成功させるために考えなければならない課題は色々あるが、ここでは2つ申し上げたい。

一つは、二刀流の新しい柱の方に、どの様な事業を持ってくるかという事が、普通は必ずしも自明ではない。今回取り上げる富士フィルムの場合、明らかにデジタルカメラが台頭して来ているから、二刀流としてフィルムとデジタルの両方をやらなければいけないのは自明である。しかし通常は新規事業をやる場合、既存事業とは別に新しい事業としてどのネタを持って来ると言うのは、必ずしも自明では無い。であるから、何を二刀流にするのかを決めるのが、二刀流組織の最初の課題である。

二番目に、新規事業と既存事業の間は、共食いの可能性があるから、軋轢がどうしても生まれやすい。あるいは資源の取り合いを巡って競争になる。その様な軋轢の管理をどうするかが、二番目の課題である。

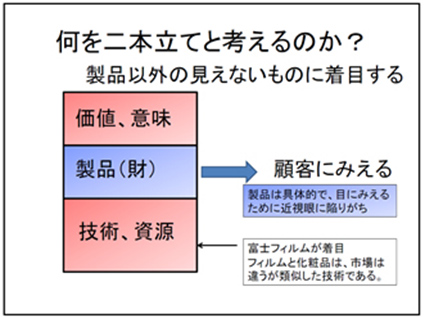

何を2本立てと考えるのか

二刀流組織の時に、考えなければいけない課題は何を二本目の柱として考えるかと言う事だ。

この図は、製品を考える時に、3つのレイヤーで考えるという事が有効だと言う事を表している。

どの様な製品であっても目に見えない技術という資源から構成されている。

顧客に対しては、その製品は、一体どの様な価値や意味を持っているかということが重要になる。

お客さんが実際に手に取って直接見る事の出来るのは、具体的な実際の製品である。

一番上の階層は意味と価値を提供し、一番下の階層は技術を提供している。これらはお客様にとって目に見えないものである。

何を二本目の柱にすえるのか、つまり何を新規事業の候補とするのかを考える一つのヒントは、見えないものに着目する事ではないかと考えている。

つまり、具体的な製品は、目に見えるがゆえに、ややもすれば、近視眼的思考に陥りがちである。そこから一歩下がって、目に見えないものに着目することが発想の飛躍につながる。

富士フィルムの場合は、目に見える製品では無く、目に見えない技術に着目した。技術という視点から見ると、実は化粧品と、フィルムは、かなり似通った技術を使っている。コラーゲンを操作する技術、活性酸素を制御する技術などは共通して使われる。

フィルムと化粧品は、事業としても製品としても全く別ものである。お客さんも違う。だから、製品に着目したらなかなか見えてこない訳だが、技術という目に見えない所に着目することによって、そういうことが見えて来る。

図2 何を二本立てとかんがえるのか?

もう一つの見えないものは、顧客提供している価値や意味である。それを、根本的な次元に立ち返って考えて見る。これが見えないものに着目する事の二番目である。

例えばそもそも我が社は、一体どのような価値・意味を顧客に提供しているのかと言う事を考える。ドリルメーカーが「わが社は電動ドリルメーカーである」と定義すると、競争相手はドリルメーカーになる。しかし、顧客が本当に欲しいものは、ドリルなのか?いやそうではないだろう。顧客の真のニーズは「穴をあけたいことにある」

ドリルという製品に囚われた近視眼を脱却できると、競争相手が一体誰なのか、それから、どの領域を探索するのかという探索空間が変わって来る。それが製品ベースではなくて価値ベースで考えるということだ。

その様な視点から考えることが事業や製品の再定義、つまり「我が社が提供している製品や事業の意味と価値は、一体何であるのか」という再定義を可能にし、それが視点の転換につながるのである。

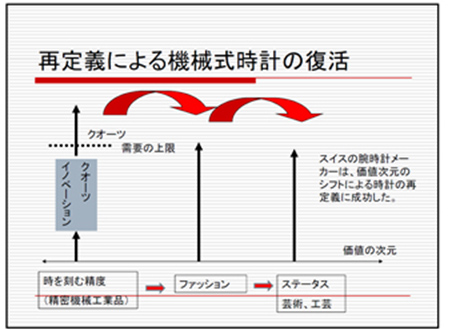

この顧客価値という見えないものに着目して成功した事例がスイスの機械式時計の復活である。1970年代後半クオーツ時計が出て来た事によって、機械式時計が壊滅的な打撃を受けた。それがどうして、最近復活して来ているのか。

それは、時計とは一体何かという時計の意味と価値が再定義されたからである。

「機械式時計とは一体なにか」と問われたら、昔は「時計とは時間を正確に刻むものである」と言うのが時計の価値であった。

だから、世界の時計メーカは、「いかにして時間の精度を高めるか」と言う事を巡って競争して来た。

それは時計は精密機械工業品であり、時計が提供する価値は時間精度だったからである。

しかし皮肉な事に、クオーツイノベーションが登場した事によって、時間精度が飛躍的に高まり「時間を正確に刻む」と言う事が、顧客にとってこれ以上の精度は価値をもたらさないレベルにまで到達した。

そうなると、「時計とは一体何か」という顧客価値の再定義が可能になる。

時計と言うのは、ファッションであり、工芸品であり、芸術品である、あるいはステータスを表すものであると言うように時計の意味と価値がかわる。

クオーツイノベーションに負けて、かつてスイスのブランドは壊滅寸前になったが、それが復活した一つの大きな理由は、時計の再定義をすることにスイスの時計メーカが成功した事にある。

いま「スイスの機械式時計の価値は一体何か」と聞かれたら、それは、ファッションであり、ステータスであり、芸術品であり、工芸品であると言う事になって、昔の精密機械工業品で、時間を正確に刻むと言う事とは、今は根本的に違っている。

機械式時計であるから、基本的な技術は今も昔も変わりないが、機械式時計の再定義が行われた事によって、スイスの機械式時計はかつてない空前の売上を誇っている。製品も一緒だし、技術も一緒。だけど、一番上位階層にある「価値・意味」を新しくする事に成功できれば、大きな需要を生み出すことができる。

図3 再定義による機械式時計の復活

二本立ての「二本目の柱」をどうやって見つけるのかと言う事を説明してきた。

目に見える製品に囚われてしまいがちな近視眼から脱却して、目に見えない技術や価値に着目して、根本的な視点から、我が社のビジネスは一体何か・我が社の事業は一体何かと言うのを考え直すと言う事である。

質疑応答

二刀流は組織だけでなく、文化や働き方に埋め込む考え方もある

質問(大江修造日本開発工学会会長、元東京理科大学教授):富士フィルムは技術開発に非常に力を入れていて、技術を分かる人が多かったのではないか。それと化学の方面からみると、写真フィルムと化粧品に共通する所がある。化粧品は、顔に塗るフィルムなのである、そのような界面科学と言うか、その様な所から、基礎的な研究開発的なものを持っていたのではないかと思われる。最終製品だけで比べると非常に異質な感じがするのであるが、そのような部分があって、勝手な想像であるが、自信をもって進んだのではないかと言う気がする。

回答(柴田講師):化粧品については、かなり見通しは持っていたと思う。ただ、従来のやり方とビジネスモデルが違うので、その辺では色々な広告を打ったりとか、苦労はされていると思う。どれくらい収益につながっているかは、現時点では明らかではない。売り上げは伸びてはいる。二刀流の「組織」の話をしたが、二刀流は組織だけではなく、文化や働き方に埋め込むという考え方もある。これをやっているのは、3Mである。3Mは、自分の持ち時間の15%は、自由な研究テーマに使ってよいという15%ルールを作っていて、それをGoogleやAppleが真似をして、同じような事をやっている。その意味と言うのは「従業員の働き方の85%は既存事業に従事しなさい。残りの15%は新規をやりなさい」ということである。従業員の働き方が二刀流なのである。それを二刀流にする事によって、既存の事業をやりながら、新規の事業をやって行くというやり方である。必ずしも組織だけではなくて、別の埋め込み方もある。

「化学の方面からみると、写真フィルムと化粧品に共通する

所がある」との意見をいう大江修造日本開発工学会会長。

お客様にどの様な価値を提供しているのかという根本的な次元から考える

司会(小平):転換の一つのヒントで、時計の事例をこの様な見方で改めて認識したのであるが、このようなパターンでの価値概念の再見直しをしながら、逆に技術の再定義をする事もあり得るという事でしょうか。

回答(柴田講師):私は、技術の話と、価値や意味とかの話は必ずしもリンクさせていない。であるから、技術の視点から見ても良いし、技術をどうやって転用して行くかという視点でも良い。あるいは、技術はそのままであるが、一体、我々は何を提供しているのか、一体、我々はお客様にどの様な価値を提供しているのかという根本的な次元から考えて行くというのも良い。

司会(小平):スイス時計の場合は、一種のブランディング戦略に出て行ったという事で、より価値のあるモノを作り出そうという高級品志向であり、より素晴らしい工芸品的なものを作ろうという方向に、コンセプトを変えて行ったという事か。

回答(柴田講師):そうである。コンセプトを精密機械工業品=時間を正確に刻むことではなく、贅沢さや、ブランドや、工芸品の方向に、時計の意味を転換する事に成功した。機械式時計であるから、技術や製品のレベルでは、基本的には変わっていない。しかし、意味合いが全然変わってしまった。技術は変わっていないのに、その製品が提供している意味や価値が、機械式時計の場合、全然変わってしまった。そのような事も可能なやり方である。

スイスの時計の事業再生に関連して「価値概念の再見直しを

しながら、逆に技術の再定義をする事もあり得るという事か」

との司会の小平和一朗専務理事の質問に対して、講師の柴田は

「技術はそのままであるが、一体、我々は何を提供しているのか、

一体、我々はお客様にどの様な価値を提供しているのかという

根本的な次元から考えて行くというのも良い」と答える。

新事業のネタ、技術やコンセプトに着目する

質問(鈴木義晴㈱スプラッシュ(おうちナビ)代表取締役、第2期塾修了生):いま不動産業に従事している。頂く手数料をゼロにするとか、価格破壊をやりつつ、最近は3%+αをいかに取るかという矛盾した模索をしている。その中で、社員から「なんだ、社長は言っている事とやっている事が違う」という視線を感じていたが、それはある事なのかなと思った。意味合いは違うが、先ほどのスイスの時計の様に、自分で再定義してもう一回見直しする事で、同じことでも収益が高く上げる事が出来るのかと思った。

回答(柴田講師):何を新事業のネタ・アイディアにするのか苦労するが、一つのヒントは見えないモノに着目する。例えば技術であったり、コンセプトであったりするのである。製造業の場合は、技術とコンセプトという、この2つ位ではないか。コンセプトを新しくするということは、意味や価値を新しくするということ。

新事業と既存事業の間は、基本的には離しておくのが良い

質問(永井寛子エフ・エフ永井魚春女将、第2期塾修了生):「フィルム屋が化粧品屋になる」という所で、二刀流でいくという事に対して、社内であまり軋轢が無かったというお話しだったのであるが、そのあたりの組織管理という所が、新事業に対しては新たな人材を投入したのか、それとも化粧品にも技術が必要だから、技術屋さんをある程度移行したのか、そういった軋轢の管理が本当にスムーズに行ったのだろうかというのが、正直な感想である。そのあたりをもう少し詳しくお聞かせ願いたい。

回答(柴田講師):新事業と既存事業の間の管理は、基本的には離しておくのが良い。それは、事業の性格が、新しいビジネスと既存の成功したビジネスでは、根本的に違うので、基本は、離すという事である。しかし、使える資源は出来るだけ使いたい。フィルムで蓄積して来た技術を化粧品の方にも使っていきたい。そうすると、情報の共有とか、知識の共有とか、人の移動などがどうしても出て来る。と考えると離しておくと同時に、統合もしなければいけない。基本は、離すのだけれども、状況に応じて、統合させたり、共有させたりしていく必要がある。それが時間軸の変化によって、また変わって来る。化粧品を最初に立ち上げていく時期、それから化粧品がだんだん成長して行く時期は、経営資源の配分の仕方などを変えないといけない。距離感の取り方を時間軸に応じて変えていく必要がある。距離感の取り方を時間の状況、それから事業の進捗状況に応じて変えていく事をしないといけない。それをするためには、一人の人が統括をしていて、全部のレポートラインが、その人に上がって行く。一人の人が、両方の進捗状況を見ながら、経営判断・経営資源の配分を決定していく、そのようなやり方が望ましい。

フィルム屋が化粧品屋になるときの組織管理に

ついて質問をする永井寛子氏(後方 右側)。

クオーツが登場し、時間の精度を上げる競争の意味がなくなった

意見(吉久保信一弁護士、財団評議員):機械式時計が移り変わって行ったという事が、とても興味深かった。レコードやラジオ、電卓など、いろいろな物が技術の進化で消えて行く中で、機械式時計は、アクセサリのような形で生き残っていった訳である。生き残るモノと、消えて行くモノに、どの様な違いがあるのかと感じた。

回答(柴田講師):スイスの機械式時計が、復活した話を申し上げた。前提があって、クオーツが登場してきたことで、時計の精度をこれ以上高める事に余り意味が無くなって来た。時間の精度が、まだ顧客の最上限のニーズを満足する所まで行っていないという状況であれば、たぶん我々は、今だに時間の精度をいかに高めるかという競争をしているはずである。クオーツが登場した事によって、時間の精度をこれ以上上げる競争にあまり意味がなくなった。その様な状況になって初めて、スイスの機械式時計のコンセプトの転換が可能になった。昔は、精度を如何にして高めるかという事で色々な技術が出て来て、それこそ最近の自動車の燃費競争で0.1位の燃費を上げるのに、どれだけの意味があるのかと言うのと同じような感じで競争していた訳である。クオーツが登場した事によって、それ以上精度競争しても顧客にとって差別化できないという状況になってしまった。その前提があって初めて、スイスの機械式時計のコンセプト転換が可能になった。という風に私は思っている。

「生き残るモノと、消えて行くモノに、どの様な違いがある

のかと感じた」と意見を述べる吉久保信一弁護士(前列中央)

質問(前田光幸研究員):90年代にSwatchがいきなりグッと来た。Swatchがオメガなど色々な老舗の時計メーカを買収した。技術は持っているが儲からない時計メーカは、Swatchの下に入ったから財務的にも好きな事が出来たという要素はあるのか。

回答(柴田講師):色々なブランドは全部Swatchの下にあり、色々なブランド戦略の見直しもやっている。昔はオメガのブランドが何十も何百もあって、結果としてブランドの棄損を招いていた。その様な事を見直して、ブランドを数十種類に絞り込む事をやっている。そのようなブランドマネジメントの成功もまた、コンセプトの転換を可能にした。